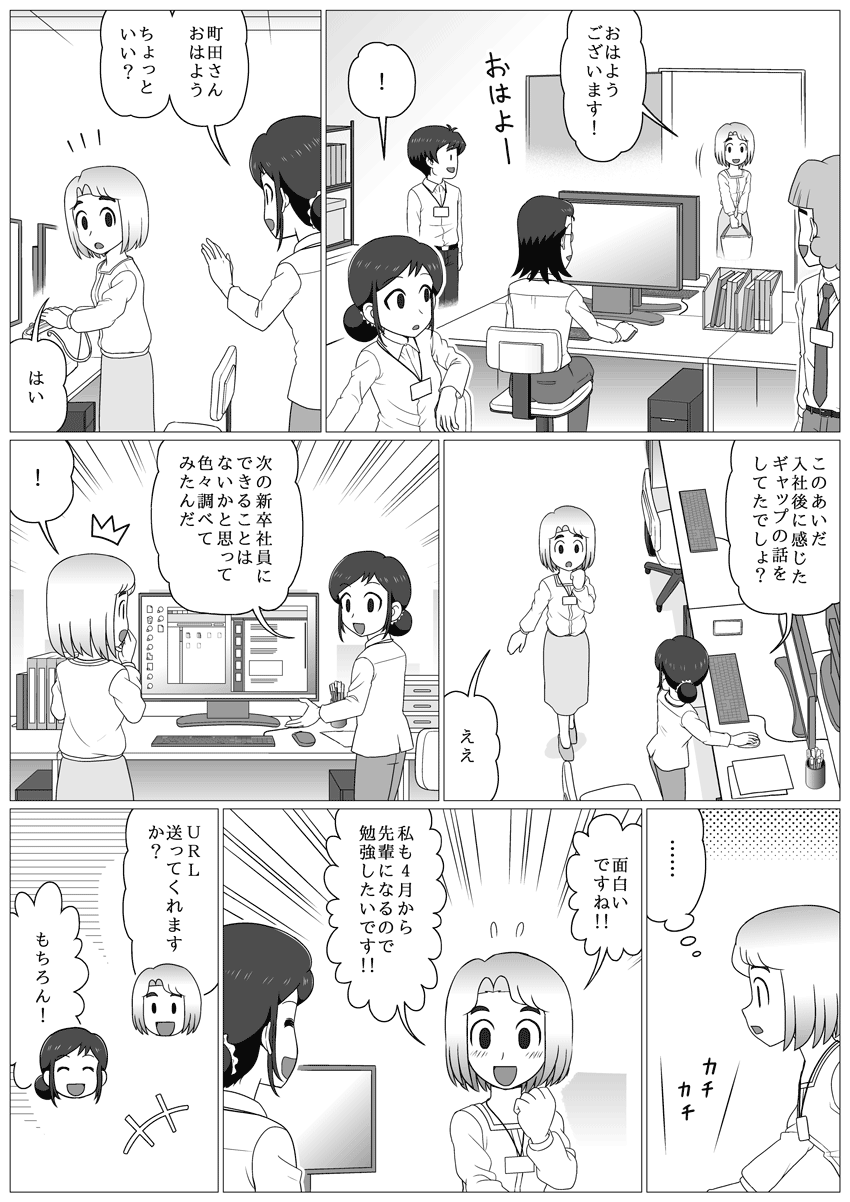

職場のモヤモヤ解決図鑑【第96回】

新入社員のリアリティショックを防ぐには?[前編を読む]

自分のことだけ集中したくても、そうはいかないのが社会人。昔思い描いていた理想の社会人像より、ずいぶんあくせくしてない? 働き方や人間関係に悩む皆さまに、問題解決のヒントをお送りします!

-

児玉 夏樹(こだま なつき)

社会人3年目の25才。志田の部下。ネットとサブカルが好き。

入社後のリアリティショックについて考えていた児玉さん。新入社員の入社後のギャップを減らすために、オンボーディング研修を強化することにしたようです。リアリティショックを減らすために、企業としてできる対策やフォローアップをみてみましょう。

入社前のリアリティショック対策

リアリティショックの対策は、入社前の段階から行います。具体的には、「内定前」と「内定後」に段階を分け、伝える情報を整理します。期待と現実のギャップを埋めることが、リアリティショックを最小限におさえることにつながります。

内定前のリアリティショック対策

内定前の段階で重要なことは、正確な情報提供です。業務内容や労働条件を明確・正確に伝え、新入社員の期待が現実と大きく離れたものになることを防ぎます。また、新卒採用ではキャリアや職場の人間関係など、幅広い範囲の情報提供が求められます。

【情報提供の例】

- 仕事内容

- 組織文化や将来のビジョン

- 教育制度やキャリアパス

- どのような人が働いているのか

たとえば、インターンシップを通じて実際の業務を体験させることで、業務への理解が深まります。会社説明会で企業方針を明確に示したり、先輩社員との座談会の場を設けたりすることも、理想と現実のギャップを埋めるのに役立ちます。

内定後のリアリティショック対策

内定後は、学生から社会人への移行がスムーズになるように情報提供を行います。内定後から入社までの約半年間をデザインし、内定者にとって有意義な時間を過ごしてもらいます。

内定者インターンは、「組織の一員」という立場で職場にかかわります。会社の雰囲気や業務内容を理解できるほか、職場の先輩・上司・同期と関わることで、入社への不安が和らぎます。

入社前研修では、入社後にリアリティショックを経験した先輩から体験談を伝えるのが効果的です。期待と現実のギャップにどのようなものがあるのか、どのようにして乗り越えたのかを伝えることで、内定者はリアリティショックに対する理解を深めることが期待できます。

入社後のリアリティショック対策

入社後は、新入社員に対して継続的なサポートが必要です。具体的には、以下の視点からサポートを充実させます。

相談窓口の設置

リアリティショックで苦しむ新入社員が相談できる窓口を用意する。

公式なメンター制度

日頃からコミュニケーションがとれる距離にいる先輩社員など、メンターを設けることで、悩みや困ったことを相談しやすくなる。

教育制度の充実

リアリティショックへの理解が深まるような情報を提供する。とくに、リアリティショックが起こった際の対応策について伝える。

再動機づけ

オンボーディング研修が終了したタイミングや、本配属が決定してしばらくしてからのタイミングで面談を実施。本人のモチベーションが低下している場合、配置を再検討したり、入社の動機を再確認したりする。

成長を促すリアリティショック

前編でお伝えしたように、リアリティショックには成長を促すポジティブな面もあります。直面する課題や困難が納得できるものであり、自分の力で乗り越えられ、かつ成長につながるものであれば、新卒社員にとって自己成長の機会となります。

| 【ケース】新入社員が作成した書類について、修正のフィードバックを行う。 |

|---|

|

成長を促すリアリティショックでは、会社側が新卒社員の直面するショックについて、しっかりと把握しデザインすることが求められます。

先輩社員・新入社員に必要な意識

新入社員のリアリティショックを和らげるために、先輩社員は指導役だけではなく精神的なサポート役としても機能する必要があります。日頃から先輩社員が積極的にコミュニケーションをとることで、新卒社員にとって相談しやすい雰囲気が生まれます。

先輩社員や上司が新しいことを学んだり、挑戦したりする姿を見せることも重要です。失敗や困難を乗り越える経験が自己成長やキャリアにつながることを伝えられます。

新入社員自身は、リアリティショックを乗り越えるために、自ら積極的な行動をとることが求められます。たとえば、わからないことを放置せず、先輩や上司に聞く姿勢を持つことで、仕事のスキルの習得が早くなります。小さなことでも主体的に動き達成感を積み重ねる経験が、リアリティショックを和らげます。

【まとめ】

- 内定前は正確な情報提供、内定後は約半年をデザインし、新人にとって意義ある時間になるよう意識する

- ショックを乗り越えるために、適切なフィードバックで成長の機会を提供する

- 新入社員自身が積極的に働きかけることで、リアリティショックを和らげられる

入社前研修で、私の体験を話しましょうか?リアリティショックの例としてよいかもしれません

もちろん!ほかの人にも、リアリティショックを経験したことがあるか確認してみよう。どんなリアリティショックが発生しているのかを把握しなきゃ

自分のことだけ集中したくても、そうはいかないのが社会人。働き方や人間関係に悩む皆さまに、問題解決のヒントをお送りします!

連載をフォローすると、新着記事が掲載された際にメールでお知らせします。

フォローするには『日本の人事部』への会員登録(無料)が必要です。