AIによって雇用が淘汰される動向を示す、具体的な用語はまだ存在しないようです。

いわゆる「静かな退職(クワイエット・クイッティング)」がコロナ禍で加速しました。

やる気のない仕事ぶりで楽をして稼ごうとする、あるいは退職金をもらって解雇されようと仕向けるなど、最低限の仕事(あるいはそれ以下)をしようとしている人たちについて、すでにご存じかと思います。

近年、それとは逆の兆しが現れているのです。それが、「静かな解雇」(サイレント・ファイアリング)。

自主退職へと追い込む「静かな解雇」

静かな解雇は、企業側が意図的に困難な業務を与えて従業員を自主退職に追い込み、業務を自動化しようとする動きです。

AIへの投資は、多額の初期投資が必要な一方、ROI(投資コストの回収)には年月がかかります。そして、ムーアの法則によれば、その資産価値は急速に失われるという側面を持つため、AIへの投資は、資本支出の最たるものです。

これらの要因を考慮すると、ヘッジファンドのバイサイドにいた私の経験からしても、人員削減は避けられないでしょう。

企業がこれらのAI投資に対するROIを提示する必要に迫られている状況において、それは雇用の置きかえを意味します。

これは単なる仮説にとどまりません。

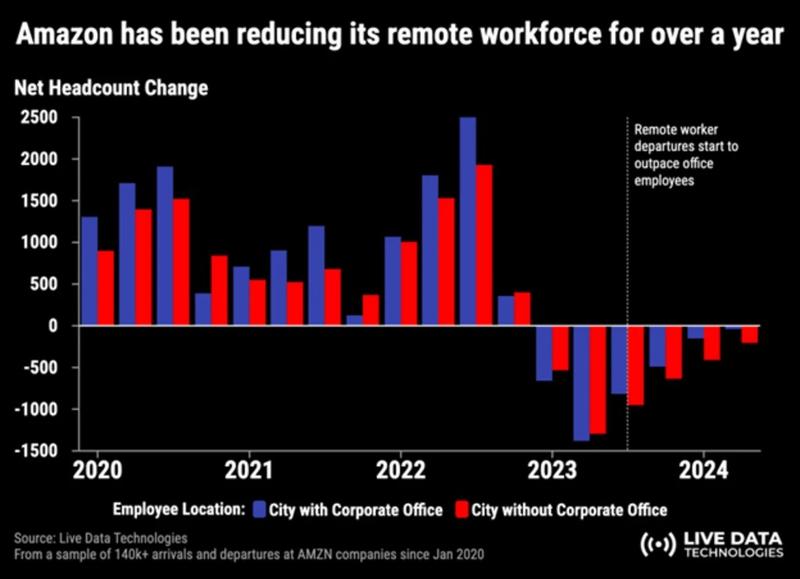

どこよりも自動化に向けて動いている大企業といえば、Amazonか、おそらくテスラでしょう。

このため、従業員の90%が「不満」を抱き、73%が退職を考えているにも関わらず、週5日の出勤を強引に推し進めようとしているアマゾンは、かつての「クールなハイテク企業」とはとても思えません。

データドリブンには定評のある企業が、データに基づいた判断を放棄してしまったのでしょうか?

Global Workplace Analyticsによると、リモートワークの導入により、雇用主の65%が生産性が向上したことや、95%が社員の定着率が向上したと述べていました。この結果を、企業は見過ごしてしまったのでしょうか?

これら(特に定着率について)をアマゾンが軽視しているとは考え難いので、実は、働きづらい職場環境にすることで、「静かな解雇」を推し進めているのかもしれません。

解雇手当に費用をかけることなく人員を削減する手っ取り早い方法が、リモートワークを廃止することだからです。

「巨大テック出身は引っ張りだこ」の時代は終わり

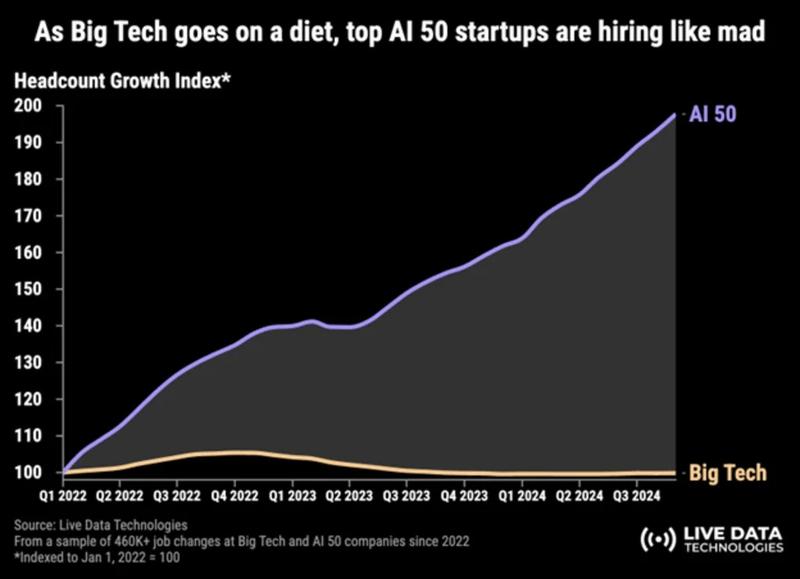

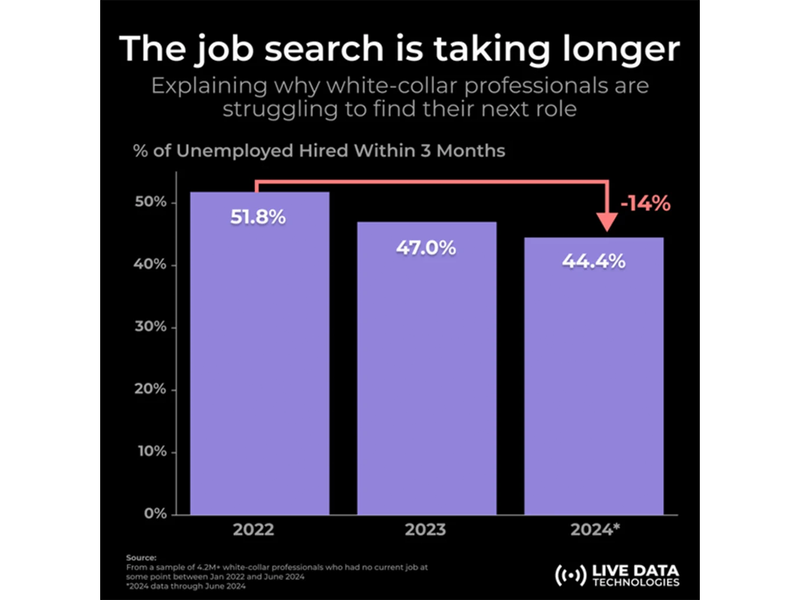

ライブ・データ・テクノロジーズのデータによると、大手テック企業では、従業員数を2022年に5%以上伸ばしたものの、直近18ヶ月の間にその増加分(およびそれを超える人員)をすべて削減したそうです。では、これらの雇用は二度と戻らないのでしょうか?

大手テック企業の採用率が13ヶ月間にわたり史上最低基準が続いたのち、この3月には採用が再び増加に転じました。そして、5月には、採用人数が離職者数を上回りはじめたのです。

ただし、大手テック企業の従業員数はいまだに2022年1月1日の水準を下回っています。過去1年間に大手テック企業を辞めた人のうち、約18%はいまだに再就職できていないそう。

かつてのように、大手テック企業の経験者ならどこでも引っ張りだこ、という時代は過ぎ去ってしまいました。

技術系の採用は、AI関連や成長著しい初期段階のスタートアップを除いては鈍化あるいは停止状態にあり、超一流テック企業の経験者でさえも「辞めてもすぐ次が見つかる」わけではないのが実情です。

AIが盛り上がりを見せている一方、そのほかの労働市場は停滞あるいは失速していることは、失業率を見れば明らかです。AIの導入がまだ本格化していない現在ですらこの様相なのは、非常に憂慮すべきことです。

採用を削減したり自己都合の退職を促したりするテック企業の動きは、序章にすぎません。今後は果たしてどうなっていくのでしょう。

Image: Live Data Technologies/Source: Yahoo!Finance, goAlto, EEOC

Originally published by Fast Company [原文]

Copyright © 2024 Mansueto Ventures LLC.