約4割のマネジャーは部下の能力把握と育成に悩み、マネジメントの苦労を共有できる「場」が必要だと感じていた

【オンライン面談による定性調査概要】

◆調査地域:全国

◆調査対象者 :

①従業員数300人以上の民間企業の従業員(上場企業もしくはそれに準ずるような企業)

②正社員

③課長職以上

④人事/労務職(年齢不問、役職の条件あり)

◆サンプル数:合計12s

◆質問項目:

マネジメントの悩み、マネジメントの魅力、マネジャーに必要な支援、マネジャーの役割の変化

◆実査期間:2022年4月1日(金)~4月29日(金)

<定性調査のレポートサマリー>

多くの現役マネジャーが「従来型マネジメントが通用しない」という悩みを抱えていた

1.MBO(目標管理)が通用しない

・環境変化が激しく年初の目標が意味を持たず、その場での現場対応が進む。

・ジョブ型で年初に掲げなかったものを、メンバーが進んでやろうとしてくらない。

・情報共有ツールが高度化した結果、情報が階層を超えて共有されるケースが増えており、

大きな意思決定は部長が行うようになり、課長の存在感が薄れていると実感する。

2.上下の価値観の違い

・上からは厳しい成果のプレッシャー、しかしメンバーには優しくしろ、と言われて戸惑う。

・課長に必要なのは、成果とタフネスさとゴルフの腕という認識がいまだにある。

・昇進を目指すことが前提の世代と前提ではない世代、上司の指示は絶対という認識と

絶対ではない認識などの価値観の違いがあり、マネジメントの難しさが高まっている。

・自らは、上を目指す最後の世代という認識が強い。しかし、若い世代がマネジャーを

志してくれるかは疑問が残る。マネジャー人材に懸念がある。

3.マネジメントの変化

・これまでの常識:会社の価値観を浸透させること。

・上司は出世をさせることが幸せという考え、メンバーは別のことに幸せを感じていると思う。

・これから(今)の常識:個々の価値観を受け入れること。

・課長がメンバーに1on1を申し入れても、素直に受けてもらえない。

この調査結果を受けて、定量調査を行った

◆調査形式:インターネット調査

◆調査地域:全国

◆調査対象者(①~④and条件):

① 従業員数300人以上の民間企業の従業員

② 正社員

③ 入社3年以上

④-1 営業職、情報システム職、研究開発職のいずれかの54歳以下の課長職

| 割付④-1 | 合計 | 営業系 | ITエンジニア系 | R&D系 |

| 54歳以下の課長職 | 273 | 103 | 67 | 103 |

④-2 人事/労務職(年齢不問、役職の条件あり)

◆サンプル数:合計376s

| 割付④-2 | 合計 | 人事職 |

| 課長以上 (年齢不問) |

103 | 103 |

マネジメントの悩み、マネジメントの魅力、マネジャーに必要な支援、マネジャーの役割の変化

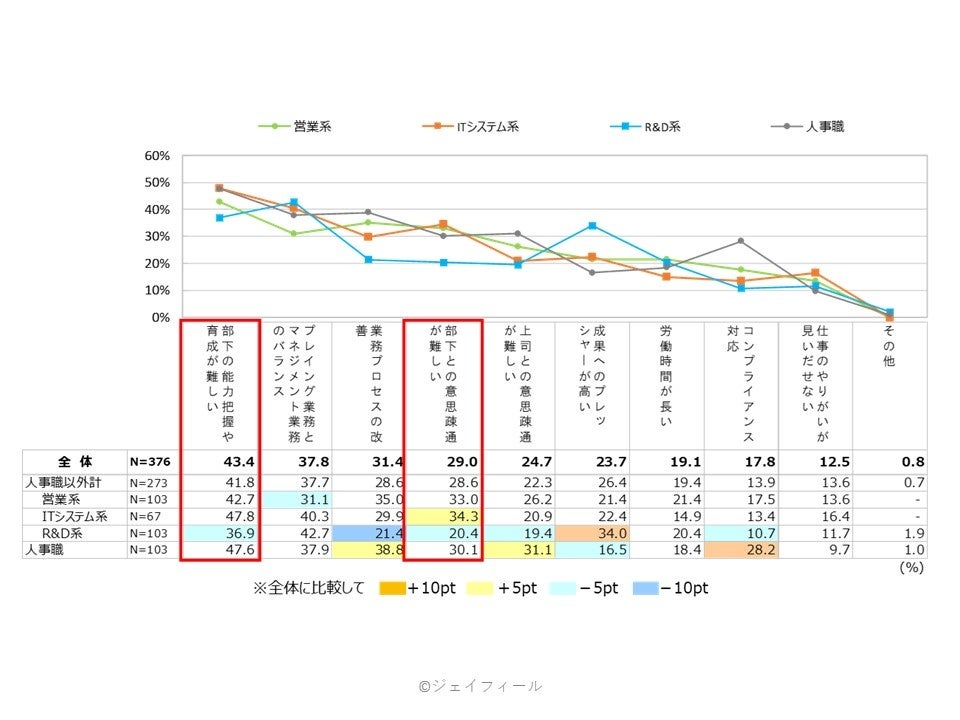

◆実査期間:2022年6月6日(月) ~13日(月) マネジャーの苦労―職種別―

・マネジャーの苦労、悩みとしてR&D系以外は、「部下の能力把握や育成が難しい」ことをトップにあげていた。しかし、労働時間から考えると、そこに十分に時間を避けていない様子が伺えた。

・R&D系は、 「部下の能力把握や育成が難しい」のほか、「プレイング業務とマネジメント業務のバランス」「成果へのプレッシャーが高い」をあげる人が多かった。これは、マネジャー業務に専念できない様子がより強く伺えた。

・人事職では「上司との意思疎通が難しい」が高く、経営との距離が近いために他の職種とは違った苦労を抱えているのではないか。

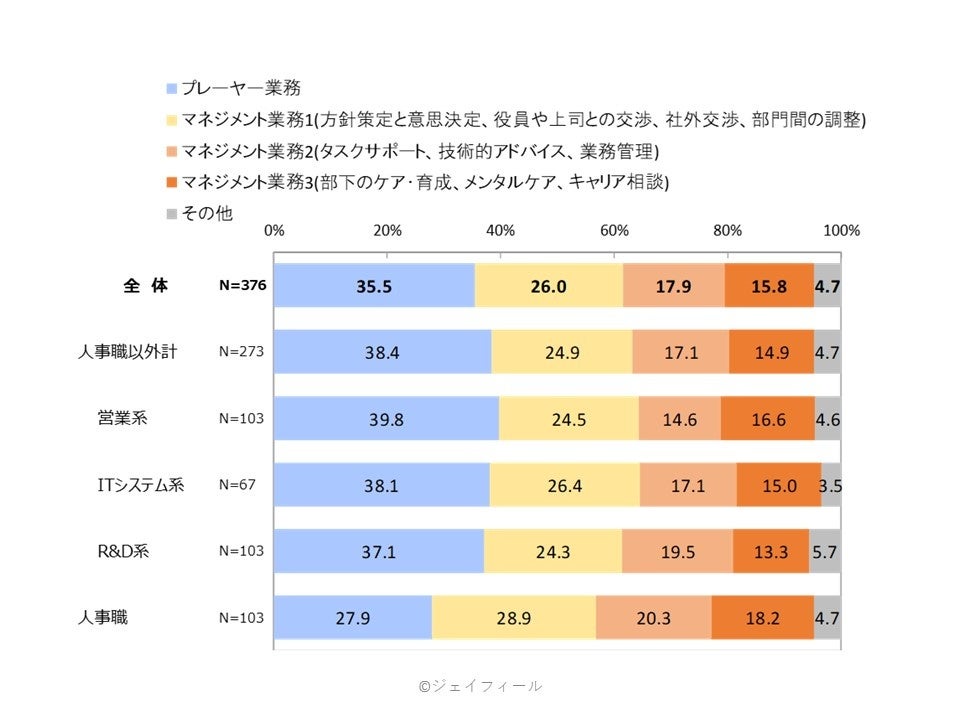

1週間あたりの業務割合―職種別―

・マネジャー業務は多岐にわたることを想定していたが、結果はそのとおりであった。その中でもプレーヤー業務の占める割合が多かった。

・またマネジメント業務1(=自部門外に対するマネジメント)にも時間を取られていて、部外との交渉に時間を取られている現状が見えてきた。

・部下育成などの人のマネジメントに使えている時間は1日おおよそ15%程度であった。

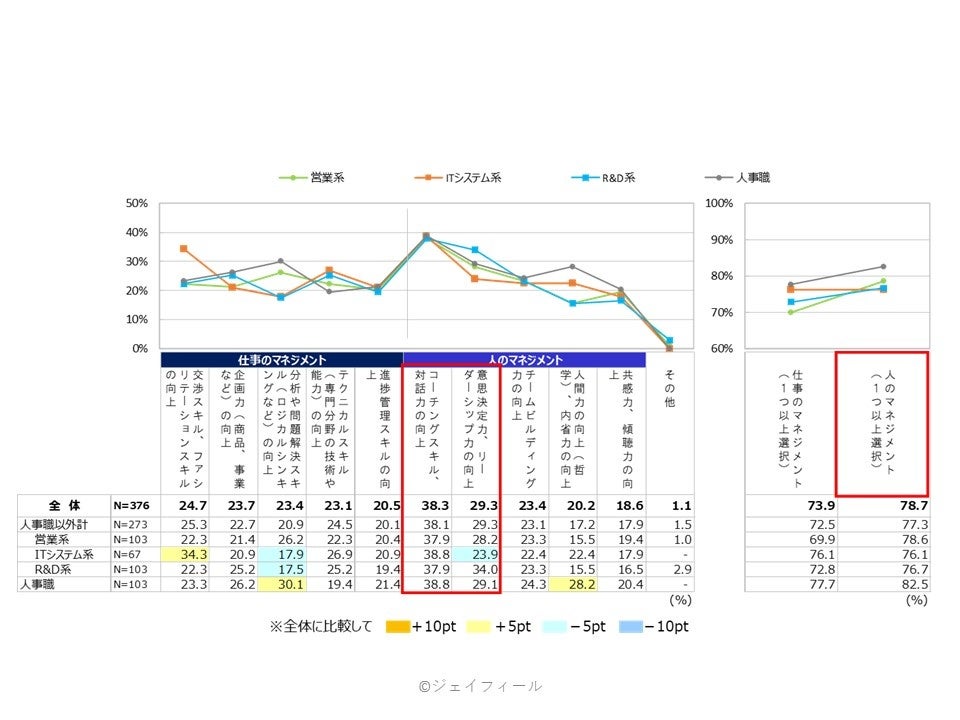

マネジメント力向上の課題―職種別―

・すべての職種で、仕事のマネジメントより、人のマネジメントに課題感を持っている人が多かった。

・中でも、対話力の向上、リーダーシップ力の向上を課題とする声が多く、人とよりよい関係を築くこと、より良い影響力を発揮することに関心がある様子が伺えた。

・これは対話によるマネジメントが注目を浴びているが、実行することの難しさが現れているためではないかと推察される。

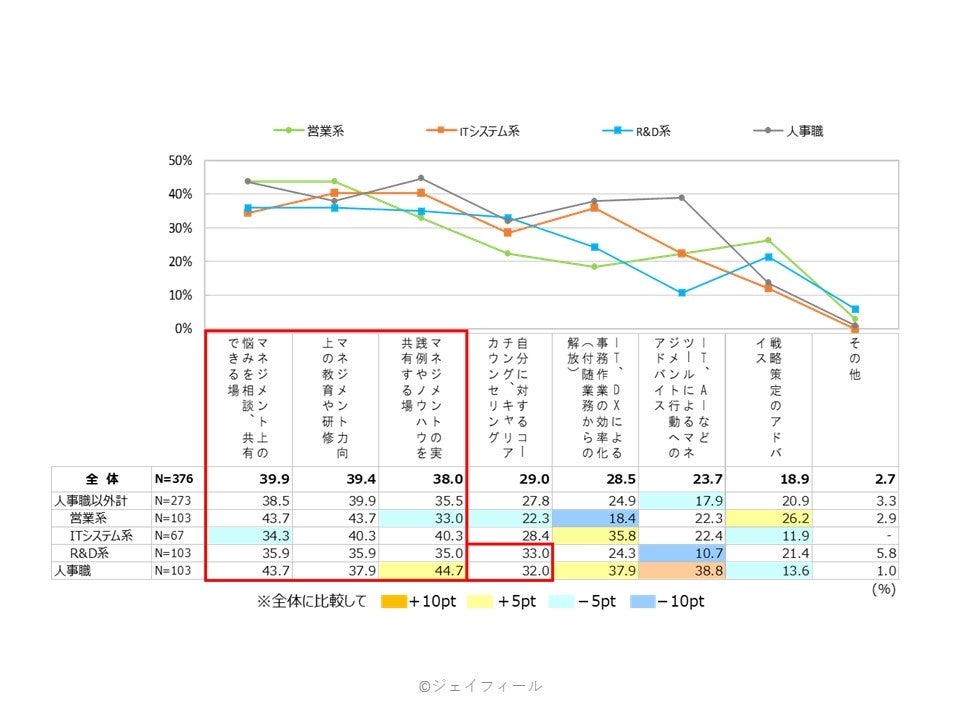

欲しいサポート―職種別―

・職種に関わらず、マネジメント上の苦労を共有する場、マネジメント力向上研修、ノウハウ共有の場が求められており、マネジャー同士の交流が求められている様子が伺えた。

・また、マネジャー自身に対するコーチングなどを求めている声も一定数あり、悩みを相談できる場を求めていることが分かった。

・これはマネジャーが自己流のマネジメントで悩んでいるため、同じ苦労を話せ、学べる場を求めているためだと思われる。

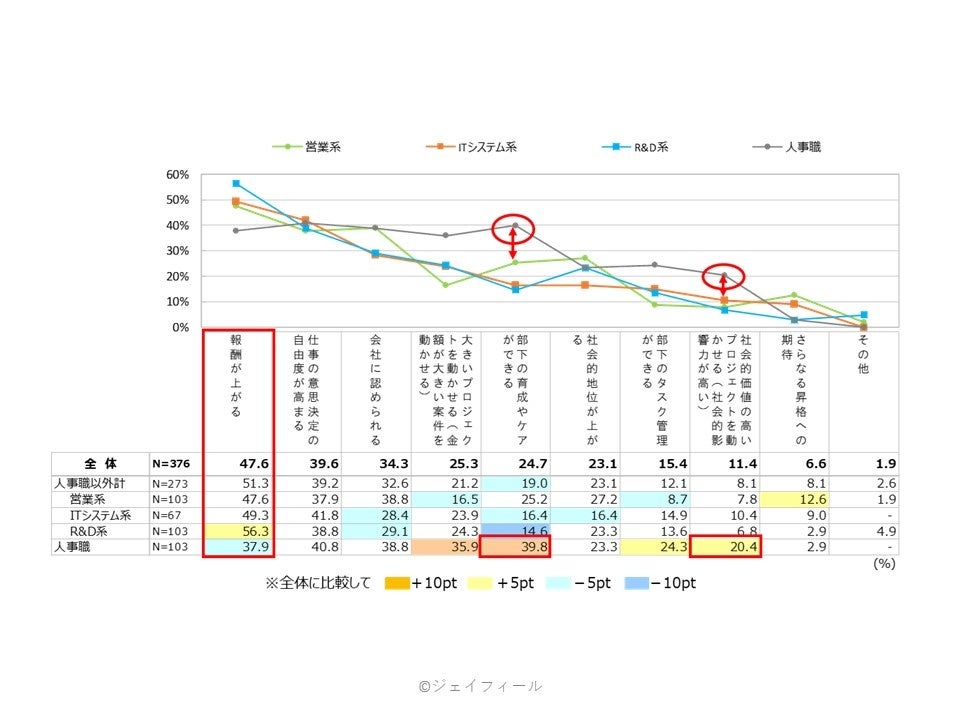

マネジャーの魅力―職種別―

・マネジャーの魅力として、人事職を除き報酬が上がることをトップにあげていた。加えて、会社に認められることも魅力と回答しているマネジャーも多く、外発的動機づけが機能している様子が伺えた。

・仕事の自由度が高まることも魅力と回答している人も多くいたが、人事職以外は、「社会的価値の高いプロジェクト」や「部下の育成やケア」といった内発的動機を伴う項目は高くない。

・人事職は他の職種と比較して、前記の「社会的価値の高いプロジェクト」や「部下の育成やケア」が高く、多職種との違いが大きい。

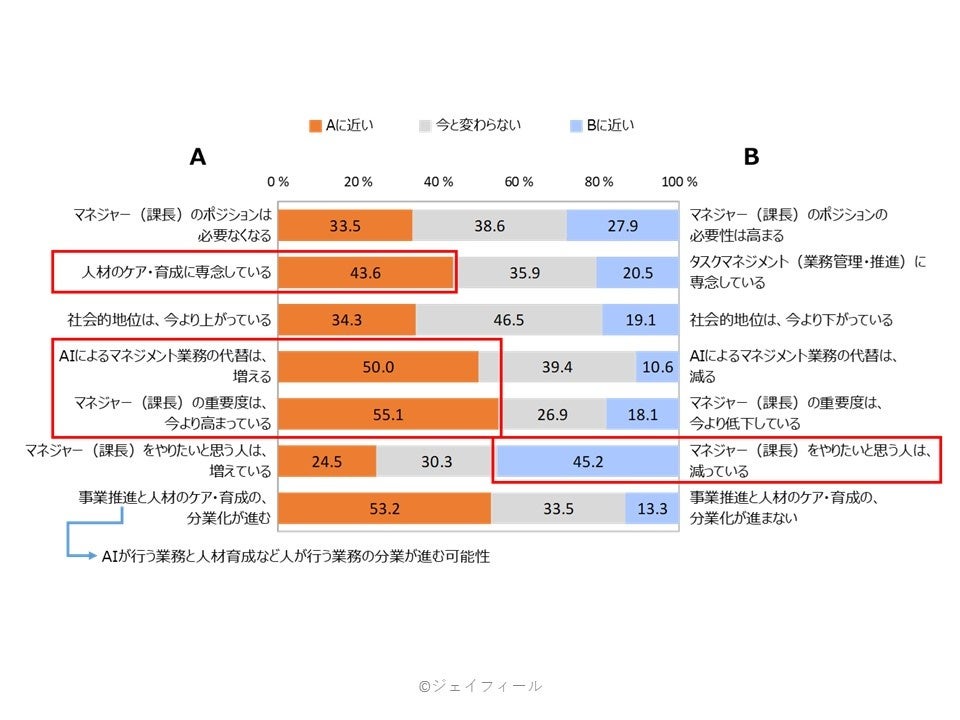

未来のマネジャーイメージ

・マネジャーの役割の重要度は高まるという認識が高かった。

・特に、AIによる代替が難しいとされる、人へのケア・育成をする時間が増えると予想していた。

・ただ、マネジャーをやりたいと思う人は少なくなることが予想されていて、このままでは重要度は増すが担い手が不足することが予想される。

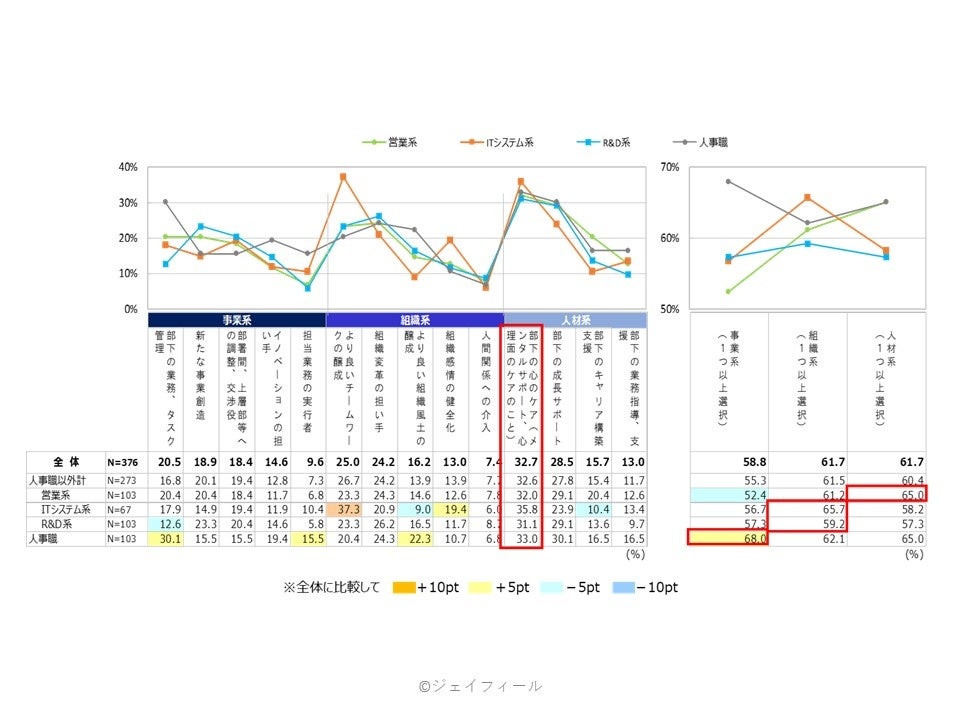

未来のマネジャーの役割重要度

・未来のマネジャーの役割として、営業系は「人材系」の重要度が高くなると予想し、 R&D系ITシステム系は「組織系」の重要度が高く、人事職は「事業系」の重要度が高かった。職種別に違いが出る結果となった。

・ただし、どの業種でも、部下の心のケアが一番重要な役割になっていくと予想しており、これからも必要であると思われる。

―本調査からの示唆―

・本調査から、長時間労働の中、多様な仕事をこなしているマネジャーの実態がわかった。特に、多くのマネジャーが課題にあげている部下育成やメンタルケアなどの人のマネジメントについては、時間を割きたくてもさけていない実態が見えてきた。

・多忙で悩めるマネジャーを救うためには、部下との良好な関係性、チーム力の向上がカギであると推察する。よって、マネジャーが人のマネジメント、特に部下育成やメンタルケアに時間を割けるような環境づくりが急務である。

・そのような環境をつくるためにマネジャーへのサポート施策として、以下が必要ではないかと考える。

・マネジャー同士の対話の場を設け、悩みを共有できるようにする。

・マネジメントの理論をインプットして実践し、経験から学ぶという経験学習の場をセットする。

・仲間同士の経験から学ぶ場を設け、ピアラーニングを促進させる。

総評

マネジメントには正解がないため、日々マネジャー自身がマネジメントをアップデートし続ける「場」をつくってあげることが企業側の支援として必要ではないだろうか。具体的には先にも述べた通り、マネジャー同士悩みを共有し、仲間同士の経験から学ぶ場を設けることである。これらは多くのマネジャーが求めていることでもあるので、高い効果を発揮することが想定される。

若手社員がマネジャーたちのイキイキと働く姿を見て、またその人たちから適切な関わりをしてもらえることで、マネジャーを希望する次世代マネジャー人材の増加につながるだろう。

■本調査の詳細はコチラ

https://www.j-feel.jp/note/ql12huhm1

■ミドルマネジャーたちが自分達の経験から学び合い成⻑する場をつくる『リフレクションラウンドテーブル®』はコチラ

https://www.j-feel.jp/program/16j5gyvhx7

株式会社ジェイフィール

https://www.j-feel.jp/個人に感情があるように組織全体に波及した感情、気分を「組織感情®」と定義し、「組織感情をマネジメント」する企業向け研修を約250社、延べ10,000人に実施。ベストセラー「不機嫌な職場」(講談社現代新書(1926))を始め、「ワクワクする職場をつくる」(実業之日本社)など、組織活性に関する書籍を多数出版。「仕事が面白い、職場が楽しい、会社が好きだ」と本気で思える人たちが増え、その人たちの知恵や想いが連鎖し、社会全体に波及していくことを目指して活動中。「リフレクションラウンドテーブル®」「組織感情®」はジェイフィールの登録商標です。

引用:PR TIMES「世代間ギャップと孤立に奮闘するマネジャーの実態調査を発表」