新卒社員による退職代行の利用が急増しています。

この背景には、入社前の説明と実際の業務内容とのギャップや、職場の人間関係、メンタルヘルスの問題などが挙げられるでしょう。

本記事では、企業・人事担当者が知っておくべき退職代行の実態と、早期離職を防ぐための具体的な対策を解説していきます。

新卒の早期離職と退職代行の現状とは

新卒の3年以内離職率(厚労省データなど)

厚生労働省の調査によると、2021年3月に卒業した新卒者の3年以内離職率は、大卒で34.9%、高卒で38.4%と、いずれも増加傾向にあります。

特に大卒の離職率は、2005年以来の高水準となっているようです。

この背景には、コロナ禍後の求人増加や働き方への意識の変化が影響していると考えられます。

早期離職の影響により、退職代行を利用する人が増えているのかもしれません。

参考データ:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します」

離職率が高い業種・企業規模の傾向

業種別では、「宿泊業・飲食サービス業」や「生活関連サービス業・娯楽業」での離職率が特に高く、大卒者で50%を超える水準となっています。

高校卒者では「宿泊業・飲食サービス業」の離職率が65.1%、「生活関連サービス業・娯楽業」の離職率が61.0%です。

また、企業規模が小さいほど離職率が高く、従業員5人未満の事業所では大卒者の離職率が59.1%に達しています。

これは、労働条件や職場環境の違いが影響していると考えられるでしょう。

参考データ:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します」

退職代行は早期離職に影響を与えているのか

近年、退職代行サービスの利用が増加している傾向にあります。

これにより、新卒者の早期離職にも影響を与えている可能性が高いといえるでしょう。

特に、職場での人間関係や労働条件に不満を感じた場合、直接の退職交渉を避ける手段として利用されることが多いようです。

これにより、企業側が離職の兆候を察知しにくくなり、早期離職の防止が難しくなるケースもあります。

早期離職の理由は人によってさまざまですが、職場環境や仕事内容が合わないなどが考えられるでしょう。

なぜ新卒社員は退職代行を利用するのか

近年、新卒社員による退職代行の利用が目立つようになってきました。

一見すると極端な選択のようにも見えます。

しかし、その背景には、職場環境への不安や心理的負担、そして若い世代特有の価値観の変化など、さまざまな要因が潜んでいます。

では、なぜ新卒社員は退職代行を選ぶのでしょうか。

新卒が退職代行を使う主な理由

新卒社員が退職代行を利用する主な理由としては、人間関係のトラブルや過酷な労働条件、仕事内容とのミスマッチなどが挙げられます。

入社前に期待していた職場環境や業務内容と、実際の仕事とのギャップに直面し、強いストレスを感じてしまうケースが多く見られるようです。

また、上司や先輩との関係がうまく築けず、孤立感や不安を抱えながらも、退職を切り出す勇気が持てないことも理由のひとつとなっています。

このように、自分で伝えることが精神的に難しい場合に、確実に退職できる手段として退職代行を選ぶ新卒社員が増えているようです。

若手社員とZ世代の価値観の変化

Z世代と呼ばれる若手社員は、「心の健康」や「自己成長」を重視する価値観を持ち、無理をしてまで職場にとどまることにこだわらない傾向があります。

「合わなければ辞めてもいい」という柔軟な考え方が広がっており、転職や離職に対する心理的ハードルが比較的低いのが特徴です。

また、対面でのコミュニケーションに苦手意識を持つ人も多く、退職の意思を直接伝えることに強いストレスを感じるケースもあります。

怒られることへの不安や、引き止められることへの抵抗感から、自分では言い出せず、退職代行という手段を選ぶことが多くなっているのです。

退職代行サービスの基本と企業側の留意点

退職代行サービスの利用が増加する中、企業側もその仕組みや適切な対応を理解しておくことが重要です。

退職代行は、社員が自分で退職を申し出ることなく、第三者が代わりに手続きを進めるサービスですが、企業側にとっては、スムーズな対応をおこなわないとトラブルを招く可能性があります。

この項目では、退職代行の基本的な仕組みや弁護士と民間業者の違いについて解説します。

退職代行の仕組み

退職代行サービスとは、本人に代わって会社へ退職の意思を伝えるサービスです。

利用者は電話やLINEなどで業者に依頼をし、業者はその後、会社に対して「本人は退職を希望している」旨を通知します。

多くの場合、利用者と会社が直接やり取りをすることなく退職手続きが進められるでしょう。

近年は新卒や若年層の利用も増加しており、会社側としても適切な対応が求められています。

弁護士と民間業者の違い

退職代行業者には大きく分けて、弁護士が運営するものと、民間業者によるものがあります。

弁護士がおこなう退職代行は、退職の意思表示に加え、有給休暇の交渉や未払い賃金の請求など、法律的な交渉も可能です。

民間業者は法律に基づく交渉はできず、あくまで「伝言役」としての役割に留まります。

そのため、民間業者が行き過ぎた交渉をすると、非弁行為に該当する可能性があるので注意が必要です。

企業側がしてはいけないNG対応

企業側が退職代行からの連絡を受けた際、無視をしたり、本人への直接連絡を強要したりするのは望ましくありません。

退職の意思は一方的に成立するものであり、それを妨害するような対応はトラブルの元になります。

また、感情的な反応や「訴える」といった威圧的な言動は、ハラスメントと受け取られかねません。

冷静かつ法的に正当な手続きを進めることが重要です。

有給消化など法的注意点

退職にあたっては、本人が希望する有給休暇の取得を正当な理由なく拒否することはできません。

企業側は退職日までの残り期間で、有給休暇を消化させる義務があります。

また、退職手続きに関しては、離職票や給与明細の発行、社会保険の脱退手続きなど、通常どおり対応する必要があります。

退職代行を通じた退職であっても、法的義務が免除されるわけではないことを理解しておく必要があります。

新卒退職代行に関する最新データ(2024年度)

2024年度における新卒社員の退職代行利用は、これまで以上に注目を集めるテーマとなっています。

特に入社直後の数か月間に利用するケースが多く見られ、企業と新卒社員との間にあるギャップや、Z世代特有の価値観の変化が背景にあると考えられるようです。

この項目では、月別の利用者推移や性別・職種別の傾向、実際の退職理由について詳しく解説します。

去年度のデータをもとに、今後の対策や傾向についても考察していきましょう。

月別の利用者数推移と傾向

2024年度の新卒社員による退職代行サービスの利用状況を見ると、もっとも多かったのは5月で298名、次いで4月が256名、6月が251名と、入社から3か月以内の利用が突出して多い傾向にあります。

|

月別 |

新卒利用者数 |

全体人数 |

|

4月 |

256名 |

1,663名 |

|

5月 |

298名 |

2,107名 |

|

6月 |

251名 |

2,113名 |

|

7月 |

211名 |

2,084名 |

|

8月 |

175名 |

1,862名 |

|

9月 |

112名 |

1,625名 |

|

10月 |

113名 |

1,678名 |

|

11月 |

65名 |

1,544名 |

|

12月 |

97名 |

1,705名 |

|

1月 |

118名 |

2,603名 |

|

2月 |

118名 |

2,119名 |

参考データ:PR TIMES「退職代行モームリ2024年度新卒1,814名分の最新退職データを公開」

この時期は、新しい環境や業務への適応が求められる一方で、事前のイメージとのギャップを感じやすく、精神的負担が大きくなる時期でもあるようです。

また、ゴールデンウィークやお盆、年末年始といった長期休暇明けにも利用が増加しており、一度立ち止まって働き方を見直すきっかけとなっています。

年度全体で見ると、新卒社員の退職代行利用率は全体の8.6%を占めているようです。

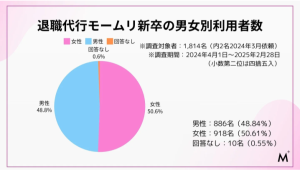

性別・職種別の利用状況

画像引用:PR TIMES「退職代行モームリ2024年度新卒1,814名分の最新退職データを公開」

新卒社員の退職代行利用における男女比は、女性がやや多い結果となったものの、大きな偏りは見られませんでした。

全体で見ると男性の利用者が若干多い状況ですが、性別による利用傾向に大きな違いはないと言えます。

職種別では、サービス業や営業職、医療・介護関連など、人手不足やストレスの多い業種での利用が目立つようです。

特にサービス業は業務負荷や接客によるプレッシャーが大きく、環境に馴染めないまま早期離職に至るケースが多い傾向にあります。

業種による特徴や職場環境の厳しさが、退職代行利用の背景に大きく関係していると考えられるでしょう。

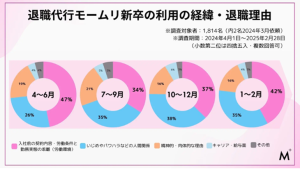

実際の退職理由と経緯

画像引用:PR TIMES「退職代行モームリ2024年度新卒1,814名分の最新退職データを公開」

退職理由の傾向は時期によって大きく異なります。

入社から3か月以内、特に4〜6月に退職代行を利用した新卒社員の約半数は、「入社前の説明と実際の労働条件・業務内容が大きく異なる」といった、契約内容の乖離を理由に挙げているようです。

実際には、休日が少ない、研修がない、業務内容が想定と異なるといった事例が多数報告されています。

7月以降になると、「いじめやパワハラなどの人間関係の問題」が退職理由として増加しているようです。

これは、業務に慣れたことで職場の人間関係に意識が向き始めたり、上司の対応が厳しくなったりすることが影響していると見られます。

また、配属先での孤立感や、精神的に追い詰められた状態で相談できる相手がいないことも、退職の決断を後押ししているようです。

新卒が退職代行を使って辞めるまでの流れ

新卒社員が退職代行を利用して退職するケースは、年々増加傾向にあります。

この項目では、退職代行が介入してから実際に退職が成立するまでのプロセスや、企業側が取るべき対応のタイミング、そして社内で準備しておくべきポイントについて詳しく解説します。

企業側が把握しておくべき退職代行のプロセス

新卒社員が退職代行を利用する場合、まずは本人が退職代行サービスに相談・依頼をおこないます。

その後、代行業者から企業の人事担当者へ連絡が入り、本人に代わって退職の意思が伝えられるのが一般的な流れです。

この際、連絡手段は電話やメールが一般的で、内容としては退職の意思表示に加え、退職希望日や私物返却、会社支給物の返却方法などの事務的な内容が含まれることが多いといえるでしょう。

企業は本人と直接連絡を取れないことも多いため、代行業者を通じて対応を進める必要があります。

なお、本人の出社がないまま退職手続きが進行するケースも少なくありません。

企業側が対応すべきタイミング

退職代行からの連絡が入った段階が、企業側にとって最初の対応タイミングです。

この時点で感情的にならず、事実確認と対応方針を速やかに整理することが求められます。

連絡内容に基づいて、退職日や有給消化、必要書類の準備、会社支給物の回収方法などを検討し、代行業者に返信する形で調整されるでしょう。

また、退職者が在籍中であるうちは社内での処理(勤怠・給与・社会保険など)も適切に進める必要があります。

代行を通じたやり取りは、対応に時間を要する場合もあるため、早めの着手が望ましいといえるでしょう。

社内対応の準備

退職代行の連絡を受けたあとは、社内でも必要な準備を進めなければなりません。

まずは、該当社員の上司や関係部署への情報共有をおこない、業務の引き継ぎがおこなわれていない場合はその対応を検討する必要があります。

また、社員が社内に残している私物の扱いや、会社支給物の管理状況を確認し、必要に応じて返却の手配を進めましょう。

さらに、社内で同様のケースが発生した際に備えて、対応フローやマニュアルを整備しておくことも大切です。

感情的な対応やプレッシャーをかける行為はトラブルの原因となるため、冷静かつ法的根拠に基づいた対応を徹底することが求められます。

企業がとるべき対応策と心構え

新卒社員から退職代行を通じて突然退職の連絡を受けた際、企業側は戸惑いや不信感を抱くことも少なくありません。

しかし、感情的に対応してしまうと、トラブルの拡大や企業イメージの低下につながる恐れがあります。

この項目では、退職代行を使われたときに企業が取るべき具体的な対応と、残された社員や本人との接し方、法的なリスクを防ぐためのポイントについて解説していくので、参考にしてみてください。

退職代行を使われた際の正しい対応

退職代行を通じて退職の意思が伝えられた場合、企業はまず冷静に状況を受け止め、感情的な対応を避けることが最も重要です。

退職の意思は原則として本人の自由意思に基づくものであり、会社側が無理に引き止めたり、本人への直接連絡を強行することはトラブルのもとになります。

代行業者からの連絡内容を正確に確認し、退職日や有給の扱い、会社支給物の返却方法などについて、法的ルールに沿って淡々と処理する姿勢が求められるでしょう。

相手が弁護士でない民間業者であっても、法令遵守の意識を持って対応することが信頼回復への第一歩となります。

残された社員のケア

退職代行の利用は、周囲の社員にも少なからず影響を与えるものです。

特に同世代の若手社員や、急な人員減により業務が一時的に偏るチームメンバーには、戸惑いや不安が広がることがあります。

そのため、残された社員に対しては「辞めた人への対応」よりも、「残った人の気持ち」に寄り添う姿勢が必要です。

状況を適切に共有しつつ、無理な業務の押し付けや精神的なプレッシャーを避けるよう注意を払いましょう。

また、離職者が出たことをきっかけに職場環境を見直し、より働きやすい体制づくりを進めることが、今後の早期離職防止にもつながります。

本人との接触時の注意点

本人と直接連絡を取る必要がある場面が発生した場合でも、接し方には十分な配慮が必要です。

退職代行の利用者は、職場でのストレスや精神的負担を抱えている可能性が高く、ちょっとした言動でもトラウマや誤解を生む恐れがあります。

退職の意思を覆そうとしたり、詰問口調で問いただすような対応は避けましょう。

もし本人が会社への連絡や手続きに協力してくれる場合は、感謝の意を示しつつ、柔らかな姿勢で必要なやり取りをおこなうことが望まれます。

法的リスクとトラブル防止策

退職代行の利用をめぐっては、対応を誤ると企業側に法的な責任が発生する可能性があります。

退職を拒否したり、不当な扱いをしたりした場合には「不当労働行為」や「パワハラ」などに該当する可能性も否定できません。

また、本人との連絡が取れないまま退職処理を進める際には、就業規則や労基法に基づいた手続きが不可欠です。

日頃から退職時のルールやフローを整備し、退職代行を利用された場合のマニュアルを作成しておくことが、企業リスクの低減につながります。

さらに、顧問弁護士や外部の社労士と連携を取りながら、法的な助言を得られる体制を整えておくことも有効です。

退職代行を防ぐ!企業ができる早期離職対策

退職代行の利用を防ぐためには、退職を選ばざるを得なかった社員の背景や理由を正しく理解し、企業側が能動的に働きかける姿勢が求められます。

特に新卒社員の場合、配属直後の不安やギャップ、職場環境への適応に悩むことが多く、早期のケアや制度的なサポートが欠かせません。

この項目では、退職代行を未然に防ぐために企業が実施できる取り組みとして、3つの観点から解説します。

採用〜配属までのミスマッチ防止

退職代行を利用して離職する新卒社員の多くは、入社前に想像していた仕事や職場のイメージと、実際の業務内容・環境とのギャップに悩まされています。

このようなミスマッチを防ぐためには、採用活動の段階から業務内容をできる限り具体的かつ正確に伝えることが大切です。

また、会社説明会やインターンシップでリアルな業務体験を提供することで、応募者自身が自分に合った職場かどうかを判断しやすくなります。

定期面談とオンボーディング施策

新卒社員が職場に早くなじみ、安心して働けるようにするには、入社後のオンボーディングが非常に重要です。

定期的な面談を設けて、不安や疑問を早期に拾い上げ、問題が深刻化する前に解決へと導く仕組みが整えられます。

上司や人事担当者が一対一で丁寧に話を聞くことで、社員は「自分は見守られている」という安心感を得ることが可能です。

また、配属直後の研修やメンター制度の充実も、新人の孤立を防ぎ、定着率の向上につながります。

働き方や評価制度の見直し

Z世代を中心とした若手社員の価値観は、従来とは大きく変化してきています。

長時間労働や年功序列的な評価制度に対して疑問を持ち、「納得できる働き方」や「成長実感のある評価」を重視する傾向が強まっているようです。

こうした価値観の変化に対応するためには、フレックスタイム制やリモートワークの導入、成果に基づく透明な評価制度への見直しが必要になります。

また、社員一人ひとりが将来に希望を持てるキャリアパスの提示も、エンゲージメントを高める要素となるでしょう。

企業の制度そのものを時代に合わせて見直すことが、退職代行のような“最終手段”の抑止につながるのです。

まとめ

近年、新卒社員による退職代行の利用が増加しており、その背景にはZ世代特有の価値観や、労働環境とのミスマッチがあることがわかってきました。

「辞めたいけど直接言えない」という心理的ハードルの低さから、退職代行が選ばれるケースも少なくありません。

こうした変化を踏まえ、企業や人事担当者は採用時の情報開示の徹底や、オンボーディングの充実、柔軟な働き方の導入などを通じて、若手社員が安心して働ける環境づくりを意識することが求められます。

今後は、個々の価値観を尊重した対応が、早期離職や退職代行の抑止につながる重要な鍵となるでしょう。