近年、退職に対する心理的ハードルが下がっており、企業は定着支援と円満退職の両立が課題となっています。

本記事では、最新の調査結果をもとに、企業が直面する現状とその対応策を詳しく解説します。

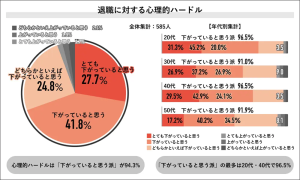

退職に対する心理的ハードルの変化

退職の早期化

近年、退職に対する心理的なハードルは下がり、退職の早期化が進んでいます。

Job総研の『2025年 退職に関する意識調査』では、77.8%の人が「早期離職は当たり前」と回答しました。

この背景には、キャリアに対する価値観の変化があります。

「辞めることは悪ではない」「若いうちは多くの経験を積むべき」といった退職に対する前向きな考え方が広まり、無理をして働き続けるより、自分に合った職場を求めて行動する人が増えているためです。

また、ブラック企業が注目されるようになったことで「我慢せず、働きやすい環境を選ぶ」という考えが一般的になってきました。

ハードルが下がっている理由

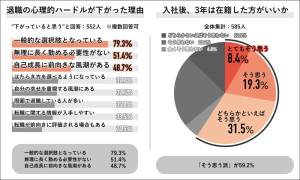

引用:Job総研(パーソルキャリア)「2025 年 退職に関する意識調査」

退職に対する心理的ハードルが下がっている背景には、社会全体の価値観が大きく影響しています。

Job総研の調査によると、退職が「一般的な選択肢になっている」と感じている人は79.3%でした。

かつては「一つの会社で長く働くことが美徳」とされていましたが、近年では「自分に合った働き方を選ぶ」ことが重視されています。

実際に「無理に長く勤める必要はない」と考える人は51.4%、「自己成長を重視する風潮がある」と答えた人も48.7%にのぼりました。

この結果から、個々が自分の可能性や市場価値を信じて、前向きにキャリアを切り拓こうとする姿勢がうかがえます。

入社後3年在籍への賛否とは

引用:Job総研(パーソルキャリア)「2025 年 退職に関する意識調査」

入社後3年在籍の賛否は、社会人のあいだでも意見が分かれています。

Job総研の調査では「そう思う」と回答した人が59.2%と過半数を占めた一方、「3年以内の退職もあり」と考える声も少なくありません。

3年在籍に賛成する人は「ある程度の経験を積まないと仕事の本質が見えない」「スキルが定着するには時間がかかる」といった成長面でのメリットを挙げています。

一方、反対派は「心身が限界なら早めに見切る方が建設的」「まわりが辞めていると自分も決断しやすくなる」など、柔軟なキャリアを重視する意見が目立ちました。

「退職代行」の利用も増加

近年は退職代行サービスの利用が急増しています。

新入社員からの利用が大半で、2025年4月の新年度直後は、退職代行サービス「モームリ」への新卒からの依頼件数が、前年同時期の約2.8倍に達しました。

主な利用理由は「入社前に聞いていた労働条件と実際が違う」「職場の雰囲気になじめない」といった、入社直後のギャップです。

2025年新卒入社者を対象にした調査では、退職代行の認知度が94.2%に達し、4人に1人(25.3%)が「利用を検討する可能性がある」と回答しました。

辞めたくても辞められない?54.9%が経験

Job総研の調査によると、54.9%が「辞めたいと思ったが辞められなかった経験がある」と答えています。

その理由は「転職先が見つかるか不安」(76.9%)に加え、「収入が減るのが怖い」(38.6%)「今より悪い職場かもしれない」(34.0%)と、経済的・心理的な不安が大きく影響しています。

引用:Job総研(パーソルキャリア)|『2025 年 退職に関する意識調査』

「辞められなかった経験」にある本音とは?

退職を思いとどまった理由の多くは「転職先が見つかるか不安」(76.9%)で「収入が一時的に減る不安」(38.6%)や「現職より悪くなる不安」(34.0%)も上位でした。

辞められなかった人の多くは、心理的、金銭的事情から今の職場にとどまっているのが実情です。

このような葛藤は、上司や人事には共感されにくいケースもあり、見えない不満として蓄積されてしまいます。

同僚の退職から感じる印象

Job総研の調査では、68.1%が「同僚の退職によって転職意欲が高まった」と回答しています。

なかでも、ポジティブな印象を持たれやすいのは「4年以上勤めた人の退職」であり、キャリア形成を経て退職するという決断には納得感があるようです。

一方、入社1年以内の早期退職はネガティブな印象を抱く人も多く、退職のタイミングによって周囲の受け止め方が大きく変わることが分かりました。

引用:Job総研(パーソルキャリア)|『2025 年 退職に関する意識調査』

企業はどうすれば本音を知ることができる?

日本においては、退職理由を「建前」で穏便に済ませようとするケースも多いです。

従業員の本音を知るためには、日常的な対話と信頼関係の構築が必要です。

退職時の面談だけでは本心にたどり着けないことも多いため、日常的な面談を通じて「小さな違和感」に気づける環境が重要です。

また、退職者アンケートを匿名で実施することも、率直な声を拾うための有効な手段です。

円満退職のために押さえておくべきポイント

社員の退職は、いまやどの企業でも起こりうることですが、対応次第で職場の雰囲気や組織の信頼度は大きく変わります。

円満退職を実現するためには、人事側の手厚いフォローが必要不可欠です。

退職の意思は2ヶ月前までに

退職の意思は、企業側からすると早めに伝えてほしいところです。

就業規則では「1ヶ月前までの申告」と定めているケースが多いものの、実際の現場では、少なくとも2ヶ月前の申告が望ましいでしょう。

突然の退職申し出は、配属部署やチームに大きな負担をかけてしまう可能性があるので、社員に対しては「早めの相談を」と相談してもらいやすい姿勢を示し、気軽に話し合える雰囲気をつくることが大切です。

退職に十分な準備期間を確保できれば、現場の混乱を防ぎ、退職者も最終出社日まで安心して業務に集中できるでしょう。

退職時期の調整でトラブルを避ける方法

退職時期の調整は、本人と現場の間で温度差が生まれやすいので注意が必要です。

退職者の意思を尊重しつつ、業務の進行状況や人員体制も考慮しながら、柔軟に対応します。

たとえば、繁忙期の場合は現場に影響を与えてしまうため、上司や関係部署と連携しながら、退職時期の調整をおこなう行うことが理想です。

また、トラブルを防ぐために、退職希望者と面談で、最終出社日に加え、有休消化日数の確認、引き継ぎ方法を明確にし、双方で共通認識を持つとよいでしょう。

書面で合意を取ると、認識のズレを防ぐこともできます。

引き継ぎをスムーズにおこなうための具体策

引き継ぎに不備があると、退職後の業務停滞やトラブルを招く恐れがあります。

そうしたリスクを防ぐためにも、日頃から属人化を防ぐための、業務の「見える化」が大切です。

具体的には、引き継ぎ用のフォーマットやチェックリストを作成し、業務マニュアルに加え、連絡先一覧、進行中の案件の進捗状況など、誰が見ても分かるようにまとめておくと、スムーズに引き継げます。

退職時のコミュニケーションの取り方

話し合いの場では、退職者が会社への不満を感情的にぶつけてくるケースも少なくありません。

しかし、人事側も感情的になってしまうと、関係は悪化してしまいます。

まずは退職者に耳を傾けながらも、話が一方通行にならないように注意することが大切です。

「どうすれば前向きな解決につながるか」という視点で、話し合いを進行していきましょう。

理想は、退職者のキャリアと、会社側の業務調整の両方が納得できる着地点を探ることです。

たとえば「有休の取得も考慮して、○月から引き継ぎを開始し、段階的に負担を減らしていきましょう」といった提案は、退職者の意向も尊重できます。

退職市場の変化と企業が取るべき対応策

かつては若手社員の離職が中心でしたが、近年では40〜50代のミドル層の転職も増加しています。

人材流動性の高まりを背景に、キャリアの再設計や労働市場の流動化、価値観の多様化といった要因が影響しています。

転職市場の動向や求職者の動きはどう変わる?

2025年以降も、転職市場はさらに活発な動きが予想されます。

引き続き求人は増加傾向ですが、特にIT・医療・製造業では人材不足が深刻化しているため、40〜50代のミドル層が企業の即戦力として需要が高まっています。

一方、求職者の価値観も変化しています。

給与や福利厚生といった条件面だけでなく、企業のビジョンや文化、働き方への共感も重視する傾向になっています。

企業は、リモートワークやフレックスタイムなど、柔軟な働き方が求められるでしょう。

副業・フリーランスの増加と企業の対応

近年は、副業やフリーランスで働く人も増加しています。

総務省の調査によると、2022年10月時点でフリーランス人口は257万人を超え、働く人のうち約3.8%が本業または副業としてフリーランスに従事していると報告されました。

背景には、働き方改革やコロナ禍によるリモートワークの普及に加え、企業による副業解禁の動きがあります。

実際、公益財団法人産業雇用安定センターの調査では、「副業や兼業を認めている」または「今後認める予定」と答えた企業は48.4%にのぼりました。

副業やフリーランスという新たな選択肢に対応するために、企業には柔軟な勤務制度や評価制度の見直し、フリーランス人材との連携強化が求められています。

企業が従業員の定着を促すためにできること

従業員の定着率を高めるには、給与や福利厚生だけでなく「働きがい」や「将来への展望」を感じられる職場づくりが必要不可欠です。

効果的なのは、キャリア支援と柔軟な働き方の導入です。

キャリア支援では、定期的な1on1やキャリア面談を通じて、従業員一人ひとりの目標や悩みを聞き、それに応じた成長の機会を提供します。

研修制度や資格取得支援などを整えることで、長期的なキャリア形成もサポートできます。

また、リモートワークやフレックスタイム制度などを導入することで、ライフステージに合わせた働き方ができるため、子育てや介護と両立する社員の離職防止には、高い効果が期待できるでしょう。

まとめ

2025年は、退職に対する心理的ハードルがさらに下がり、早期離職や退職代行の利用増加など多様な退職のかたちが顕在化しました。

背景には、自己成長を重視する風潮や、働きやすさを優先する価値観の広がりがあります。

企業においては、退職を単なる「損失」として扱うのではなく、職場環境や制度を見直す契機と捉えるべきタイミングです。

退職者の声に真摯に向き合い、日常的な対話や柔軟な制度設計を進めることが、定着率の向上と信頼される組織づくりにつながります。