従業員に支払う賃金は、法令により最低賃金額以上でなくてはなりません。

近年、最低賃金は全国的に増加傾向にあるため、経営の圧迫を懸念する企業も多いでしょう。

しかし、最低賃金の引き上げはデメリットばかりではありません。

最低賃金の引き上げに活用できる助成金も用意されていますし、上手に活用すれば生産性向上にもつながります。

この記事では、最低賃金の基礎知識や計算方法、罰則、最低賃金引き上げのメリット・デメリットについて解説いたします。

最低賃金引き上げに活用できる助成金もご紹介しますので、ぜひご覧ください。

本記事で取り扱う内容は、法令の変更などで情報が変更されることがあります。

厚生労働省のホームページ等もあわせてご確認ください。

▼厚生労働省

最低賃金とは

最低賃金制度とは、使用者が労働者に対して、最低限支払わなければならない賃金額を定めた制度のことです。

「最低賃金法」という法令により定められており、最低賃金額より低い賃金で契約した場合、たとえ労使間の合意があったとしても無効です。

万が一、最低賃金額未満で働かせた場合、使用者は労働者に対して差額を支払わなくてはなりません。

また、罰則も適用となるため注意が必要です。

最低賃金の種類と適用される労働者の範囲

最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。

基本は「地域別最低賃金」が適用されますが、両方に該当する労働者に対しては、どちらか高い方の賃金を支払わなければなりません。

地域別最低賃金

地域別最低賃金とは、産業・職種に関係なく、各都道府県内で働くすべての労働者とその使用者に適用される最低賃金です。

中央最低賃金審議会から提示される金額改定の目安をもとに、地方最低賃金審議会が地域の実情に即した改正の審議を行い、最終的に都道府県労働局長が賃金額を決定します。

地域別最低賃金は毎年10月ごろに改定されるため、毎年見直す必要があります。

適用される労働者の範囲

正規・非正規といった雇用形態に関係なく、すべての労働者が対象です。

国籍・年齢・性別も問いませんし、試用期間中も原則適用です。

なお、

- 派遣の場合…派遣先の都道府県の最低賃金

- 本店や支店で会社の所在地が都道府県をまたぐ場合…各所在地の都道府県の最低賃金

が適用となり ます。

特定(産業別)最低賃金

特定(産業別)最低賃金とは、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた最低賃金です。

関係労使の申し出により、基幹的労働者を対象として「地域別最低賃金よりも高い水準を定める必要がある」と最低賃金審議会が認めた場合、設定されます。

2021年1月時点では、全国で227件の最低賃金が定められています。

適用される労働者の範囲

特定地域内かつ、特定の産業に従事する基幹的労働者が対象です。

ただし、

- 18歳未満または65歳以上の方

- 雇入れ後一定期間未満で技能習得中の方

- その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方

などには適用されません。

地域別最低賃金の減額特例

地域別最低賃金は、基本的に日本で働くすべての労働者に対して適用されるものですが、一律に適用することで一部の労働者の雇用機会を狭める恐れもあります。

そのため、特定の労働者については、都道府県労働局長の許可を受ければ最低賃金を減額することが認められています。

対象となる労働者は、

- 精神または身体の障害により著しく労働能力の低い方

- 試の使用期間中の方

- 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方

- 軽易な業務に従事する方

- 断続的労働に従事する方

です。

最低賃金の減額の特例許可を受けるには、「最低賃金の減額の特例許可申請書(所定様式)」を2通作成した上で、所轄の労働基準監督署長経由で都道府県労働局長に書類を提出する必要があります。

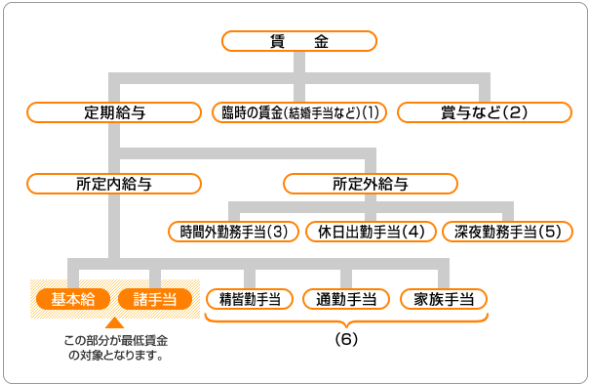

最低賃金額の対象となる賃金

引用:厚生労働省「対象となる賃金は?」

最低賃金の対象は、毎月支払われる基本的な賃金です。ボーナスなどは含まれません。

具体的には、実際に支払われる賃金から

- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

- 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

- 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

- 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

- 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

- 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

の賃金を除外したものが対象です。

最低賃金の計算方法

支払う賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを確認するには、「最低賃金額の対象となる賃金」を以下の方法で比較します。

すべての地域別最低賃金と大部分の特定(産業別)最低賃金は、時給で定められているため、月給制や日給制の場合は時給に換算して確認する必要があります。

時給制の場合

時間給≧最低賃金額(時間額)

日給制の場合

日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

※日額が定められている特定(産業別)最低賃金の場合は「日給≧最低賃金額(日額)」

月給制の場合

月給÷1カ月の平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

【計算例】

年間労働日数:250日

労働時間/日:8時間

○○県最低賃金:850円

基本給:120,000円

職務手当:30,000円

通勤手当:5,000万円

時間外手当:35,000万円

合計:190,000円

- 支給された賃金から最低賃金の対象外である「通勤手当」「時間外手当」を除く

190,000円-(5,000+35,000)=150,000円

- 時給換算して最低賃金を比較

(150,000円×12カ月)÷(250日×8時間)=900円

最低賃金が850円なので、最低賃金以上であることが分かります。?

出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合

出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において実際に働いた総労働時間数で除した金額≧最低賃金(時間額)

【計算例】

所定労働時間/月:170時間

時間外労働時間:30時間

深夜労働時間:15時間

○○県最低賃金:850円

総支給額:143,650円

歩合給:136,000円

時間外割増賃金:5,100円

深夜割増賃金:2,550円

- 歩合給を得るために働いた月間総労働時間をもとに、1時間あたりの賃金額を算出

136,000円÷200時間(170時間+30時間)=680円

- 時間額を最低賃金額と比較

680円<850円となるため、最低賃金額を下回っていることが分かります。

参考:厚生労働省「最低賃金のチェック方法は?」

2021年10月以降の最低賃金一覧

2021年10月から引き上げられる地域別の最低賃金を一覧にまとめましたので、ご覧ください。

| 都道府県 | 最低賃金額 | 発行年月日 |

|---|---|---|

| 北海道 | 889円 | 2021年10月1日 |

| 青森県 | 822円 | 2021年10月6日 |

| 岩手県 | 821円 | 2021年10月2日 |

| 宮城県 | 853円 | 2021年10月1日 |

| 秋田県 | 822円 | 2021年10月1日 |

| 山形県 | 822円 | 2021年10月2日 |

| 福島県 | 828円 | 2021年10月1日 |

| 茨城県 | 879円 | 2021年10月1日 |

| 栃木県 | 882円 | 2021年10月1日 |

| 群馬県 | 865円 | 2021年10月2日 |

| 埼玉県 | 956円 | 2021年10月1日 |

| 千葉県 | 953円 | 2021年10月1日 |

| 東京都 | 1,041円 | 2021年10月1日 |

| 神奈川県 | 1,040円 | 2021年10月1日 |

| 富山県 | 877円 | 2021年10月1日 |

| 石川県 | 861円 | 2021年10月7日 |

| 福井県 | 858円 | 2021年10月1日 |

| 新潟県 | 859円 | 2021年10月1日 |

| 山梨県 | 866円 | 2021年10月1日 |

| 長野県 | 877円 | 2021年10月1日 |

| 岐阜県 | 880円 | 2021年10月1日 |

| 静岡県 | 913円 | 2021年10月2日 |

| 愛知県 | 955円 | 2021年10月1日 |

| 三重県 | 902円 | 2021年10月1日 |

| 滋賀県 | 896円 | 2021年10月1日 |

| 京都府 | 937円 | 2021年10月1日 |

| 大阪府 | 992円 | 2021年10月1日 |

| 兵庫県 | 928円 | 2021年10月1日 |

| 奈良県 | 866円 | 2021年10月1日 |

| 和歌山県 | 859円 | 2021年10月1日 |

| 鳥取県 | 821円 | 2021年10月6日 |

| 島根県 | 824円 | 2021年10月2日 |

| 岡山県 | 862円 | 2021年10月2日 |

| 広島県 | 899円 | 2021年10月1日 |

| 山口県 | 857円 | 2021年10月1日 |

| 徳島県 | 824円 | 2021年10月1日 |

| 香川県 | 848円 | 2021年10月1日 |

| 愛媛県 | 821円 | 2021年10月1日 |

| 高知県 | 820円 | 2021年10月2日 |

| 福岡県 | 870円 | 2021年10月1日 |

| 佐賀県 | 821円 | 2021年10月6日 |

| 長崎県 | 821円 | 2021年10月2日 |

| 熊本県 | 821円 | 2021年10月1日 |

| 大分県 | 822円 | 2021年10月6日 |

| 宮崎県 | 821円 | 2021年10月6日 |

| 鹿児島県 | 821円 | 2021年10月2日 |

| 沖縄県 | 820円 | 2021年10月8日 |

地域別最低賃金は、毎年10月に引き上げになりますが、タイミングは地域によって異なります。最低賃金の目安の発表時期は毎年7月末です。

「うっかり最低賃金を下回ってしまった」ということがないよう、毎年必ずチェックしましょう。

最低賃金法違反の罰則

最低賃金は最低賃金法で定められているため、最低賃金額を1円でも下回った場合、法律違反です。

労使双方の合意のもとで交わされた契約であっても、最低賃金額以下での契約は無効となり、「最低賃金額と同額の定めをしたもの」とみなされます。

よって、最低賃金額未満の賃金しか支払わなかった場合、過去の賃金も含めて差額を支払わなければなりません。

なお、

- 地域別最低賃金額を満たしていなかった場合…50万円以下の罰金(最低賃金法)

- 特定(産業別)最低賃金を満たしていなかった場合…30万円以下の罰金(労働基準法)

が科される可能性があるため、注意が必要です。

最低賃金の引き上げによる影響

近年、どの地域でも最低賃金額は増加傾向にありますが、最低賃金が引き上げられると、どういった影響があるのでしょうか。

様々な格差の解消

アルバイトや派遣社員など非正規労働者の手取りが増えるため、正規と非正規の格差が解消に向かいます。

また、地方の賃金が引き上げられることで地域経済が活性化され、「高収入を求めて優秀な人材が首都圏に流出してしまう」といった事態を避けることができます。

生産性向上や業務効率化のきっかけになる

最低賃金の引き上げによって人件費が増大した場合、労働時間を短くしたり、稼働人数を減らしたりすることもあるでしょう。

とはいえ、労働時間や稼働人数を抑制して業務に支障が出ては意味がありません。

設備投資やテクノロジーを活用すれば、従業員の業務負担を軽減することができるため、生産性向上や業務効率化につながります。

「設備投資やコンサルティングによる生産性向上」と「最低賃金引き上げ」によって得られる助成金もあるので、上手く活用すれば企業にとってもプラスに働きます。

人件費の増大

最低賃金と同額の賃金を設定している場合、最低賃金が引き上げられれば必然的に人件費は増えます。

人件費の増大により経営が苦しくなり、労働時間や雇用形態、従業員数を見直さなければならなくなることもあるでしょう。

特に、非正規労働者を最低賃金で多く雇用している飲食店やコンビニチェーン店などへの影響は無視できないものがあります。

正社員のモチベーション低下

最低賃金の引き上げは正規・非正規労働者の格差是正につながる一方、増えてしまった人件費を捻出するために、正社員の給与を減額することもあります。

給与減額までいかない場合でも、給与差が少なくなることで正社員として働く魅力が弱まり、モチベーション低下を招くこともあるでしょう。

最低賃金引き上げに活用できる助成金

最低賃金の引き上げに伴う人件費のコスト増は、企業にとって大きな痛手となります。

厚生労働省では様々な助成金を用意しているので、上手に活用しましょう。

業務改善助成金

業務改善助成金とは、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金の引き上げを図るための制度です。

ただし、業務改善助成金は労働者の賃金を上げればもらえるものではありません。

「生産性向上のための設備投資などを行った上で、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた」場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されます。

例えば、

- POSレジシステム導入による在庫管理の短縮

- 顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化

- 専門家のコンサルティングによる業務フロー見直しによる顧客回転率の向上

などが対象となります。

助成額

業務改善助成金のコースは、引き上げ額に応じて「20円コース」「30円コース」「45円コース」「60円コース」「90円コース」の5つに分かれています。

助成上限額は、各コースの引き上げる労働者数によって変わり、20万円~600万円までです。

助成率は、事業場内最低賃金が900円未満の場合、設備投資にかかった費用の80%、事業場内最低賃金が900円以上の場合は75%です。

支給要件

- 賃金引上計画を策定した上で、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げること

- 引き上げ後の賃金額を支払うこと

- 生産性向上のために機器・設備などを導入して業務改善を図り、その費用を支払うこと

- 解雇、賃金引き下げ等の不交付事由がないこと

業務改善助成金は“生産性向上の支援”と“最低賃金の引き上げ”が目的なので、

- 単なる経費削減のための経費

- 職場環境を改善するための経費

- 通常の事業活動に伴う経費

などは含まれません。

なお、助成対象となるのは、「事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内」かつ「事業場規模100人以下」の事業場です。

参考:厚生労働省「業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援」

キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)

キャリアアップ助成金とは、有期雇用労働者や派遣労働者といった、非正規雇用労働者のキャリアアップを促進するための助成制度です。

賃金規定等改定コースは、すべてまたは一部の有期雇用労働者などに対して、基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に助成金が支給されます。

支給額は、中小企業が14,250円~36万円、大企業が9,500円~24万円で、「何人の労働者を対象として、どれくらい昇給したか」によって異なります。

なお、賃金規定を2%以上増額改定して最低賃金額になっても対象となりません。

賃金規定等改定コースで対象となるのは、最低賃金を上回る部分の増額分のみです。

参考:厚生労働省「キャリアアップ助成金の案内」

毎年必ず最低賃金を確認しましょう

法令により定められた最低賃金は、原則としてすべての労働者に適用となります。

最低賃金額未満だった場合、差額の支払い義務が生じるだけでなく、罰則を科されることもあるため、注意が必要です。

従業員に支払う賃金は企業側で自由に設定できますが、必ず最低賃金以上の賃金額に設定しましょう。

なお、地域別最低賃金は毎年10月に改定されます。

「うっかり下回っていた!」といったことにならないよう、必ずチェックしましょう。